一、案情简介

2016年5月17日22时35分,在北京市东城区二环辅路某桥西向东辅路进主路口处发生一起交通事故。一辆出租车与一辆摩托车发生交通事故后,摩托车司机受伤,两车不同程度损坏,且出租车驶离现场。

二、鉴定过程及鉴定意见

鉴于该路段属于小路口,没有摄像头,因此办案民警依据目击证人的指认,于次日找到嫌疑车辆。令人奇怪的是,找回来的涉案出租车车身上并未见到任何碰撞痕迹。涉案的摩托车驾驶员也因为事故发生在夜间,并没有看到肇事司机的长相,所以能提供的有用信息也仅为肇事车辆的类型为出租车。这大大的加重了案件的疑难程度。鉴于此情,出租车司机矢口否认与此次交通事故有任何关联,以没有这回事来搪塞了事。因为没有新的证据否认或者认定该案件,所以事故的处理暂时搁置了。

鉴于出租车司机又因为工作原因不允许车辆被长期扣留,而且摩托车一方受伤严重,也不希望该案件停滞不前,所以办案民警邀请司法鉴定机构前往事故车辆停车场,进行深入检验。原本以为是例行公事般的程序性工作,谁料,最终还真的收到了突破性进展。

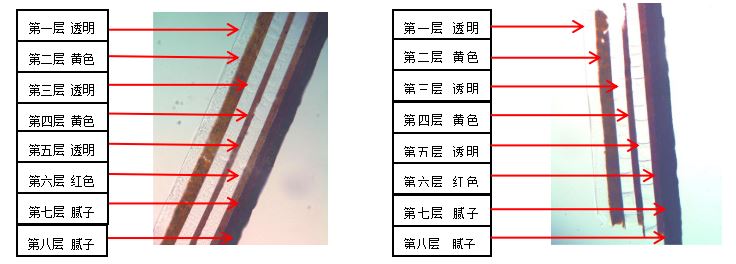

图1 涉案摩托车(左)与肇事嫌疑车辆(右)

图1(右)为肇事嫌疑车辆。虽然未见明显碰撞痕迹,但是在对车辆进行勘验时,警方发现的疑点有三:第一,车辆前机器盖上的油漆明显鲜艳于车辆其它部位,在现场可以闻到油漆喷涂后未干尽的气味。第二,虽然肇事嫌疑车辆的车身崭新,但车辆左前轮轮毂上有几处明显的碰撞痕迹,而且在该碰撞痕迹处勘查人员并未找到任何有价值的外源性附着物。因此,可以大胆的猜测,这处碰撞痕迹近期被处理过的。第三,虽然肇事嫌疑车辆右前叶子板上有形变,但是该形变处的油漆没有任何刮擦痕迹。这进一步验证了现场勘查人员在第二点方面的猜测,即肇事嫌疑车辆可能的碰撞部位为左前侧。

为此,在征得事故双方及办案民警同意的情况下,鉴定机构决定在肇事嫌疑车辆车体其他部位提取油漆回实验室进一步检验。鉴定人在肇事嫌疑车辆各个车门处及后备箱盖上多处提取了油漆,怀着试试看的心态回到实验室。结果,鉴定人发现肇事嫌疑车辆车身上多处油漆均和从摩托车左前护杠上提取的黄色油漆状附着物成分相同。虽然犯罪嫌疑人以“出租车公司统一喷漆,不同出租车车体油漆很可能非常相似”的理由想反驳倒本案中关键证据——油漆物证。但是,本案的鉴定人拿出充足的理由让犯罪嫌疑人的无端猜忌不攻自破。

在本案中,鉴定人依据GB/T 19267.1-2008、GB/T 19267.6-2008以及SF/Z JD0203001-2010等标准方法,对于送检的油漆状附着物和比对油漆样品进行了“系统分析”。该系统分析包括显微镜检验、傅里叶变换红外光谱检验以及扫描电子显微镜/X射线能谱检验等步骤。

在显微镜检验阶段,鉴定人使用30X放大模式,对两个用于比对的实验样品进行了微观形态特征观察,发现本案涉及的油漆状附着物和比对油漆均具有多达七层的复杂层结构。在显微视野中,两个比对的样品不仅具有相同层数,而且具有逐层相同的排序和颜色。为了将这一发现准确地传递给办案民警以及案件双方当事人,鉴定人在Zeiss Stemi DV4型体视显微镜下用手术刀分离提取所送检材,经包埋处理后,使用Leica RM2235型切片机对所送检材进行横截面切割,并在Olympas BX50型显微镜下对其进行拍照固定。如图2所示,这样的微观形态比对结果几乎可以就此认定“本案涉及的两个样品具有相同的来源”。

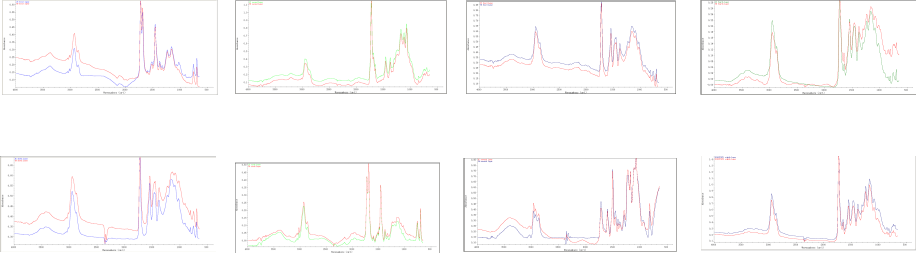

从证据严谨的角度出发,鉴定人仍然一丝不苟地完成了后续的傅里叶变换红外光谱检验(详见图3)以及扫描电子显微镜/X射线能谱检验(详见图4)工作,并使用Nicolet Continuµm显微镜/Nicolet 6700型傅立叶变换红外光谱仪、FEI QUANTA 200扫描电子显微镜/EDAX GENESIS X射线能谱仪分别对所送检材进行逐层化学成分检验。其中,傅里叶变换红外光谱法对于油漆样品中的树脂成分响应敏感;X射线能谱法对于油漆样品中的元素组成可以进行精准的监测。这样的方法组合可以对油漆样品中的有机组分和无机组分进行全面的考察。当28个(14组)检测结果完成且均比对一致时,犯罪嫌疑人面对如此多维度交叉认定的司法鉴定意见,停止了继续编织谎言,并无奈地交代了肇事逃逸的事实真相。

就此,油漆物证的系统分析结果最终“诈”出了“真凶”!

图2 显微镜比对检验结果

左:从涉案摩托车上提取的黄色油漆状附着物;右:从肇事嫌疑车辆上提取的黄色油漆

图3 傅里叶变化红外光谱法比对检验结果(图1-图8分别为JC和YB的八层物质逐层比对图)

图4 X射线能谱法比对检验结果(图1-图8分别为JC和YB的八层物质逐层比对图)