交通事故案件中车灯灯丝断裂及变形的案例分析

随着车辆使用频率的上升,交通事故案件发生的频率也随之攀升,交通事故案件的频发为和谐社会和司法公正带来了严峻的挑战。在许多案件中,涉案车辆车灯在事故发生时的工作装态往往是案件争议的焦点。例如,一方当事人往往强调自己在转弯过程中转向灯是开启的;另一方当事人却做出截然相反的陈述,说转向灯并未开启。留在现场的转向灯已经在交通事故碰撞过程中损坏。如何从残破的转向灯“躯体”上发现澄清事实的依据?这往往成为办案民警的重点。司法鉴定机构能否为判定车灯灯丝发生断裂或者变形时,究竟是处于“通电受热状态”?还是处于“断电冷却状态”?司法鉴定人能否为此提供充分的科学证据?这对于案件的妥善处理具有重要意义。

2016年9月,张某驾驶无号牌“粤华-125”型普通二轮摩托车在某地村路7 km+900 m处,与一辆小型轿车碰撞,发生交通事故。事故发生后,因为对责任认定无没明确判定,事故民警委托我所对肇事车辆的灯丝在事故发生的工作状态进行判定。

为此,本所使用Zeiss Stemi DV4体视显微镜,用手术刀及镊子提取所送检材,使用FEI QUANTA 200扫描电子显微镜/EDAX GENESIS X射线能谱仪分别对所送检材进行检验。

因为事故发生在村落路段,且地面上既没有道路交通标线,亦没有交通信号灯及摄像头,所以对两位驾驶人所述案件事实无法采信。本案事实的认定只能依据“灯丝冷热断”这样的“铁证”了。与其他常规交通事故鉴定问题不同的是,虽然本案的涉案车辆事故发生过程出现了两两相撞;但是事故双方很显然对碰撞事实并无争议。争议的关键点就落在驾驶人张某驾驶无号牌“粤华-125”型普通二轮摩托车在事故发生时是否开启照明系统。为此,承办民警将无号牌“粤华-125”型普通二轮摩托车前部灯组共计两个灯泡送到我所,委托我所对事故发生时无号牌“粤华-125”型普通二轮摩托车前照灯灯组的工作状态过行判定。

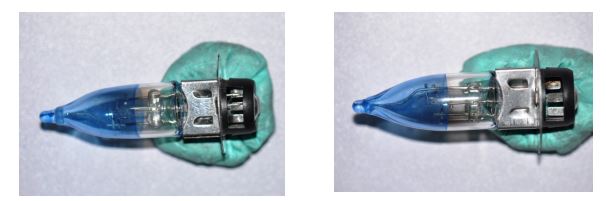

经体式显微镜检验可见,所送两个灯泡均处于一个灯组中(如图1所示),该灯组的外壳已经破损,两个灯泡均为常规的卤素灯,灯泡的玻壳完整,灯泡内有蓝色涂层,每个灯泡内均有两根灯丝,且灯丝均呈断裂状态(详见图2和图3)。究竟这些断裂的灯丝是在车灯开启的情况下出现的冷热?还是在车灯关闭的情况下出现的冷断?

图1 无号牌“粤华-125”型普通二轮摩托车前照灯灯组

图2 无号牌“粤华-125”型普通二轮摩托车前照灯灯组左侧灯泡(左)及无号牌“粤华-125”型普通二轮摩托车前照灯灯组右侧灯泡(右)

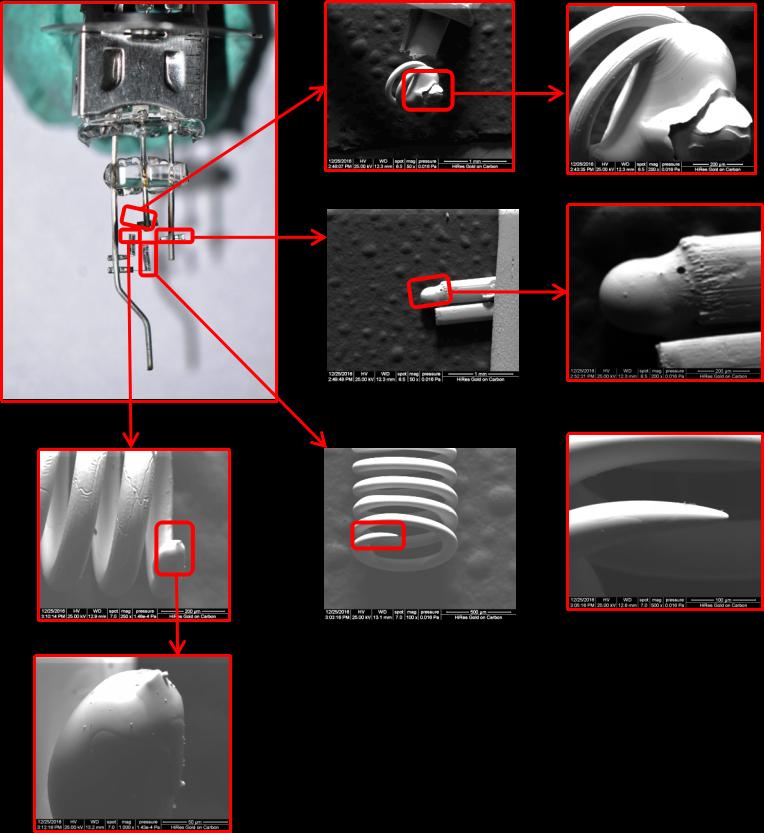

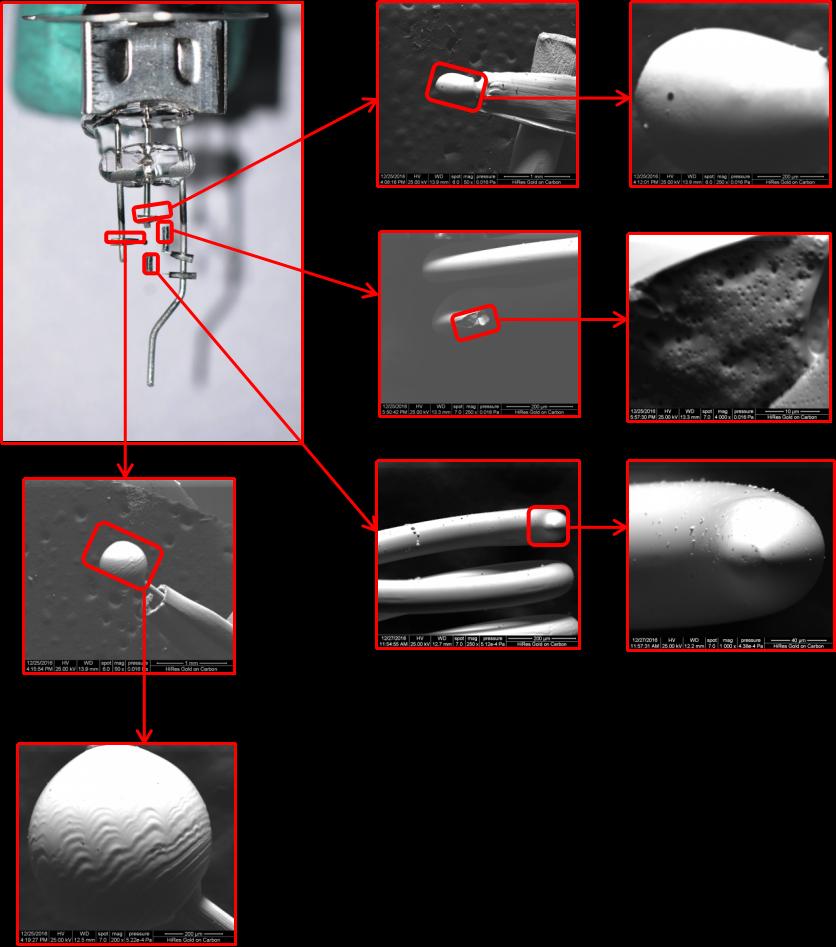

我们分别使用工具击碎涉案灯泡玻壳,使其断裂灯丝的断端能够展现在显微镜下。随后,我们使用扫描电子显微镜对前述断裂灯丝样品进行微观形态观察。所送无号牌“粤华-125”型普通二轮摩托车前照灯灯组左侧灯泡为双灯丝灯泡,玻壳中的两根灯丝均呈现断裂状态,现将该灯丝的四个断端微观形态附后(详见图3);所送无号牌“粤华-125”型普通二轮摩托车前照灯灯组右侧灯泡为双灯丝灯泡,玻壳中的两根灯丝均呈现断裂状态,现将该灯丝的四个断端微观形态附后(详见图4)。

为此,我们使用扫描电子显微镜对前述断裂灯丝样品进行微观形态观察。无号牌“粤华-125”型普通二轮摩托车前照灯灯组的两个灯光的灯丝均呈现断裂状态,且两个灯泡四根断裂灯丝的微观形态特征均为光滑、圆润、边缘连续、金属流淌装,符合金属热性形变所形成的微观形态特征。上述实验结果表明,对于断裂或者变形的车灯灯丝,我们可以依据“灯丝断端处是否存在拉伸或延展活动而导致的金属形变”、“螺旋状车灯灯丝纵向的机械加工痕迹是否因高温融化而消失”、“灯丝立柱上是否存在玻璃冷凝的产物”、“灯泡内壁或灯丝立柱上是否有因金属钨在高温条件下与氧相遇而产生的结晶装附着物”等情况,来判定事故发生时灯泡的工作装态。上述两个灯泡的灯丝断端均呈现金属高温融化的形态现象,故该案灯丝断端呈现热断特征。我所及时准确的结果,为办案民警对案件事实的判定得供可靠的依据。

图3 无号牌“粤华-125”型普通二轮摩托车前照灯灯组左侧灯泡断裂灯丝断端细目特征

图4 无号牌“粤华-125”型普通二轮摩托车前照灯灯组右侧灯泡断裂灯丝断端细目特征